Gibt es eine lehrreiche Verbindung zwischen der Bibel und griechischen Mythen?

In Kürze:

- Griechische Mythen und biblische Geschichten besitzen Gemeinsamkeiten und Lehren, die heute noch relevant sind.

- Weil Prometheus und Kain gegen die göttliche Ordnung handelten, erhielten sie eine mächtige und allumfassende Strafe.

- Ein Mythos ist zeitlos und zeigt den Menschen jene Fehler auf, die sie immer wieder machen.

Jeder kennt den Titanen Prometheus, den Erschaffer und Gönner der Menschen. Er versuchte, das Beste für seine Schöpfung zu erreichen, indem er die Götter durch Täuschung überlistete. Ihre Reaktion kam prompt und gewaltig: Sie verboten den Menschen den Zugang zum Feuer. Nach dieser ersten Strafe stahl Prometheus das Feuer von den Göttern und brachte es zusammen mit dem Wissen um seine Benutzung den Menschen.

Dank Prometheus konnte die Menschheit damit nicht nur überleben, sondern hatte auch die Fähigkeit, die physische Welt auf eine bewusste Weise zu gestalten, wie es kein Tier vermochte. Die Menschen konnten Städte bauen und schließlich ganze Zivilisationen nach ihren eigenen Vorstellungen und Perspektiven errichten, ohne sich an die herrschenden Götter halten zu müssen. Und genau da liegt die Gefahr.

[etd-related posts=“5245841″]

Prometheus und Babel: Von den Göttern abgelehnt

Die Tat von Prometheus bedeutet auch, dass die Zivilisation selbst nicht als Segen oder Gunst der Götter gewährt wurde. Vielmehr entstand sie aus einem Akt der Rebellion – ein Gedanke, der nicht nur in griechischen Mythen zu finden ist.

In der Bibel ist eine ähnliche Geschichte überliefert. Im 1. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 17, heißt es: „Kain erkannte seine Frau; sie wurde schwanger und gebar Henoch. Kain wurde der Erbauer einer Stadt und nannte die Stadt nach dem Namen seines Sohnes Henoch.“

Kain gründete eine Stadt und benannte sie nach seinem Sohn Henoch. Foto: Gemeinfrei

Ferner wird mit Kains Nachkommen Tubal-Kain der erste „Schmied aller Werkzeuge aus Bronze und Eisen“ genannt. Da Kain seinen Bruder Abel ermordet hat und von Gott verstoßen wurde, war der Bau von Städten und die Erschaffung von Zivilisationen eigentlich nicht Teil des ursprünglichen Plans für die Menschheit.

In Offenbarung 21 wird erklärt, dass die heilige Stadt, „das neue Jerusalem“, aus dem Himmel herabkommen sollte. Mit anderen Worten: Es sollte eine Stadt sein, die von Gott kam und nicht von Menschenhand geschaffen wäre.

Mit dem berüchtigten Babel gibt es in der Bibel eine zweite von Menschenhand geschaffene Stadt, die aber für Gott inakzeptabel war. Um weitere Gottlosigkeit und Überheblichkeit der Menschen zu verhindern – im Griechischen als Hybris bekannt –, wurde die einzige Sprache der Welt in viele Sprachen aufgespalten. Die Menschen konnten nicht mehr miteinander sprechen und es herrschte Verwirrung.

Die antike Stadt Babel ist für ihren Turmbau weltbekannt. Gemälde von Pieter Bruegel dem Älteren (1526/1530–1569). Foto: Gemeinfrei

Aus griechischer Sicht ist Verwirrung nichts anderes als Chaos, also das Fehlen jener Ordnung, die Zeus geschaffen hatte. Sowohl im griechischen als auch im christlichen Beispiel ist Rebellion keine leichte Angelegenheit, sondern eine Untergrabung des Kosmos selbst und muss daher geahndet werden. Im griechischen Mythos bestraft Zeus zunächst Prometheus, der das Verbrechen begangen hat. Dann folgt die Strafe für die Menschheit, die von dem Verbrechen profitierte.

Gottes angemessene Strafe

Zeus verurteilte die Menschheit nach der Contrapasso-Methode, die Dante in seiner „Göttlichen Komödie“ so berühmt gemacht hat. Gemäß einem geordneten Kosmos sieht dies eine Strafe vor, die zum Verbrechen passt. In biblischer Sprache heißt es „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ (Exodus 21).

Deshalb bot der Göttervater Epimetheus, dem Bruder von Prometheus, mit Pandora die schönste Frau als Braut an. Prometheus hatte seinen Bruder gewarnt, unter keinen Umständen ein Geschenk von Zeus anzunehmen. Da der Name „Epimetheus“ „Nachdenkender“ bedeutet, beachtete er die Warnung seines Bruders nicht.

Das Wort „Pandora“ bedeutet „mit allen Gaben ausgestattet“. Zeus ließ also eine Frau erschaffen, die alle möglichen göttlichen Eigenschaften vereinte, auch jene von Aphrodite, sodass Pandora wunderschön und unwiderstehlich war.

„Pandora mit der Büchse“ (1892) von Walter Crane (1845–1915). Foto: gemeinfrei

Im Gegensatz zu Eva, die Adam als Gehilfin diente, erhielt Epimetheus seine Pandora als „Hochzeitsgeschenk“. In Wirklichkeit war sie jedoch ein getarnter Fluch für die Menschheit. Da Prometheus einst Zeus austrickste, indem er wertlose Knochen in reichhaltigem Fett versteckte, trickste der Göttervater nun Epimetheus stellvertretend für Prometheus durch die scheinbar bezaubernde Schönheit Pandoras aus.

Der Betrüger Prometheus wird also indirekt selbst betrogen. Mit Pandora kam auch die Strafe für die Menschheit auf die Erde: in Form einer Büchse. Mit dem Öffnen der Büchse der Pandora kam alles Übel wie Arbeit, Krankheiten und Sterblichkeit über die Menschen. Trotz des sicheren Verfalls und Untergangs des Geschlechts lässt Zeus den Menschen die Hoffnung übrig.

So viel zum Schutz durch Prometheus, den Vorausdenkenden. Letztlich hat er es nicht geschafft, seine geliebten Menschen vor dem Übel zu bewahren. Doch er selbst musste eine noch schrecklichere Strafe erdulden. Doch hätte Prometheus das alles verhindern können?

Wissen allein reicht nicht aus

Prometheus ist, wenn man so will, eine symbolische Darstellung unserer ewigen Fähigkeit, zu denken. Sein Bruder Epimetheus denkt ebenfalls, aber schlechter und nicht umfassend genug. Deswegen gab der Erschaffer der Tiere allen besondere Eigenschaften zum Überleben – außer dem Menschen, denn für ihn war nichts mehr übrig. Epimetheus blickte nicht über den Tellerrand hinaus. In Bezug auf Pandora reagierte er zudem emotional und erkannte ebenfalls erst hinterher, dass er einen Fehler begangen hat.

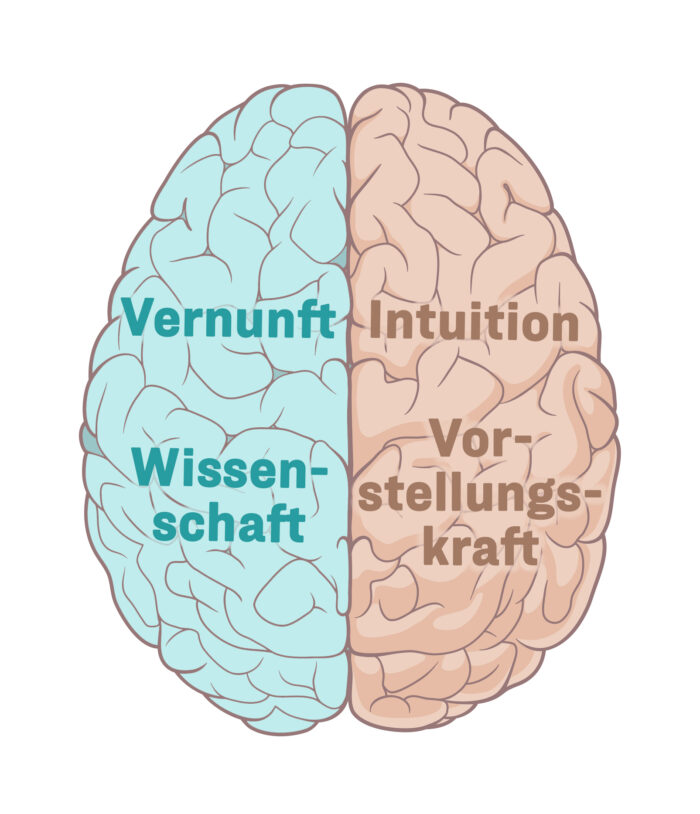

Das Denken hängt unweigerlich mit Wissen zusammen, jedoch nicht ausschließlich. In den Augen des britischen Psychiaters Iain McGilchrist bedarf es im Hinblick auf die Erlangung der Wahrheit vier Mittel: Wissenschaft, Vernunft, Intuition und Vorstellungskraft.

Prometheus und in geringerem Maße auch Epimetheus zeigen ein Denken vom Typ Wissenschaft und/oder Vernunft. Intuition und die Vorstellungskraft fehlten den beiden Brüdern anscheinend.

Nach der Vorstellung von McGilchrist ist die Vernachlässigung von Intuition und Vorstellungskraft das Vergehen der linken Gehirnhälfte (Wissenschaft und Vernunft), die die rechte Seite kapert. Die rechte Gehirnhälfte (Intuition und Vorstellungskraft) sollte die linke Seite, den Gesandten, lenken. Gewinnt jedoch der Gesandte die Oberhand, überwiegen Wissenschaft und Vernunft.

Um die Wahrheit zu erlangen, werden nach dem Psychiater Iain McGilchrist vier Mittel benötigt: Wissenschaft und Vernunft, die in der linken Gehirnhälfte liegen, sowie Intuition und Vorstellungskraft, die in der rechten Gehirnhälfte liegen. Foto: nach Refluo/iStock

Prometheus ist nicht allein

Und genau das ist auch im Garten Eden passiert. Zuerst spielte Eva, dann Adam die Rolle des Epimetheus. Das Essen der Frucht war eine Frage des oberflächlichen Wissens – sie sah gut aus –, der Emotionen – der Wunsch, weise zu sein – und leider auch der Nachlässigkeit gegenüber den Konsequenzen – nachträgliche Überlegungen.

Der Prometheus-Mythos spiegelt also in Teilen das Buch Genesis wider oder umgekehrt. Somit trat ein und dasselbe Vergehen in der Bibel und im antiken Griechenland auf. Tatsächlich scheint die Menschheit von Beginn an einen grundlegenden Fehler zu begehen: Wir lernen nicht aus wiederholten Fehlern.

„Ein Mythos ist, wie wir uns erinnern, ein Ereignis, das in gewisser Weise einmal stattgefunden hat, aber auch ständig stattfindet“, erklärt die Religionswissenschaftlerin Karen Armstrong.

Doch welche Strafe wartet eigentlich auf Prometheus? Und was sagt dies über den Kosmos und die Zukunft aus?

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Prometheus, Part 2: Bringing the Limited Gift of Reason to Humankind“. (redaktionelle Bearbeitung kms)

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion