Gewebe des Mysteriums: Ist das Turiner Grabtuch echt oder gefälscht?

In Kürze:

- Bei dem Turiner Grabtuch soll es sich um jenen Stoff handeln, der den leblosen Körper Jesu umhüllte.

- Seit 1.300 Jahren diskutieren geistliche Würdenträger, Gläubige und Historiker über seine Echtheit.

- Zahlreiche Studien und moderne Untersuchungen sprechen für und gegen seine Echtheit.

„Und siehe, da war ein Mann mit Namen Josef, ein Ratsherr, der war ein guter und gerechter Mann. […] Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu und nahm ihn herab vom Kreuz, wickelte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Felsengrab, in dem noch nie jemand gelegen hatte.“ – Bibel, Neues Testament, Lukas 23

In dem Gemälde „Kreuzabnahme“ von Peter Paul Rubens aus dem Jahr 1617 ist zu sehen, wie der leblose Körper Jesu in ein Grabtuch gehüllt wird. Foto: Sailko, Wikimedia Commons | CC BY 3.0

Jenes Tuch, das vor 2.000 Jahren den Körper von Jesus Christus umgab, sorgt noch heute für Gesprächsstoff. Während die einen in dem Grabtuch von Turin mit seiner Ganzkörperdarstellung eines Mannes die echte Reliquie sehen, ist es für die anderen eine Fälschung.

Obwohl moderne Technologien und Erfindungen häufig zur Beantwortung von Rätseln beitragen, sorgten sie im Fall des Grabtuches für mehr Verwirrung und noch mehr Fragen. Scheitert die Religion an der Wissenschaft oder die Forschung am Glauben?

Das Turiner Grabtuch erstmals erwähnt

Dem christlichen Glauben nach ist Jesus drei Tage nach seiner Kreuzigung, also am Ostermontag, auferstanden. Zurück blieb sein Grabtuch, das im Laufe der Zeit von Jerusalem weiter in den Nahen Osten getragen wurde.

1354, etwa 1.300 Jahre nach dem Tod Jesu, tauchte das heute als Turiner Grabtuch bekannte Gewebe in dem französischen Dorf Lirey bei Troyes wieder auf. König Johann II. der Gute beauftragte den Tempelritter Geoffroy de Charnay mit dem Bau einer Kirche. In ihr sollten die Gläubigen das 4,36 Meter lange und 1,10 Meter breite Tuch bestaunen.

Die Kunde vom Grabtuch des Heiligen Herrn verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Doch ebenso schnell kam die erste Kritik: Das Grabtuch sei eine „eindeutige“ und „offensichtliche“ Fälschung, es sei das Ergebnis von Täuschungen durch „Geistliche“. Diese Aussage stammt von dem normannischen Theologen und späteren Bischof Nikolaus von Oresme (1330–1382), dessen kürzlich entdeckte Schrift die älteste bekannte Ablehnung des berühmten Tuches ist.

„[…] viele Geistliche täuschen andere auf diese Weise, um Spenden für ihre Kirchen zu erlangen“, lautet die um 1370 von Oresme verfasste Kritik.

Der Bischof Nikolaus von Oresme äußerte sich schon um 1370 zur Echtheit des Turiner Grabtuches. Foto: Gemeinfrei

Unterstützt wird dies durch die Tatsache, dass das Grabtuch zu jener Zeit wieder auftauchte, als Reliquien in Europa sehr begehrt waren und viel gehandelt wurden. Für Kirchen waren die Gegenstände religiöser Verehrung wichtig, um Gläubige und Pilger anzuziehen. Außerdem sind zahlreiche Grabtücher des 14. Jahrhunderts bekannt, die kunstvoll mit Leinenmalerei und durchscheinender Temperafarbe gestaltet sind.

Versteckt, vergessen, verehrt

Die Kritik von Oresme ist nur wenige Jahrzehnte älter als der Bericht von Pierre d’Arcis, Bischof von Troyes, aus dem Jahr 1389, in dem das Grabtuch ebenfalls als Fälschung abgelehnt wurde. Laut Bischof d’Arcis soll ein namentlich nicht genannter Künstler zugegeben haben, das Tuch bemalt zu haben.

Anschließend verschwand das Gewebe für mehrere Jahrzehnte wieder, bis Papst Clemens VII., hin- und hergerissen zwischen kirchlicher Skepsis und Volksfrömmigkeit, die Erlaubnis erteilte, es erneut auszustellen – allerdings unter einer Bedingung: Das Tuch sollte als Andachtsbild und nicht als Reliquie präsentiert werden.

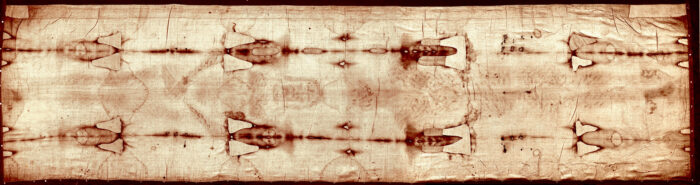

Das Grabtuch von Turin soll den gekreuzigten Jesus zeigen. Foto: Gemeinfrei

Die Kontroverse hätte damit beendet sein können. Doch das Rätsel um das Grabtuch blieb bestehen und seine geheimnisvolle Aura ungebrochen. Im Laufe der Zeit wechselte das Tuch häufig seinen adligen Besitzer und entwickelte sich zur Ikone. 1532 wäre das Grabtuch beinahe bei einem Brand vernichtet worden. Nonnen besserten die am Rand entstandenen Brandlöcher und Flecken sorgfältig aus und sorgten für die Erhaltung des Gewebes.

Spätestens ab dem 20. Jahrhundert gelangte das Turiner Grabtuch in den Besitz der Katholischen Kirche. Das Grabtuch ist jedoch nicht im Vatikan ausgestellt, sondern wird im Dom von Turin aufbewahrt und nur zu besonderen Anlässen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Dies gilt auch für wissenschaftliche Untersuchungen.

Wissenschaft, die Verwirrung statt Wissen schafft

Mit der Entwicklung moderner Technologien rückte die Frage nach der Echtheit des Tuches wieder in den Vordergrund. Auch im 20. Jahrhundert gab es Theorien, die die Echtheit des angeblich fast 2.000 Jahre alten Tuches anzweifelten. Viel diskutiert war die Überlegung, dass das Grabtuch eine mittelalterliche Kopie des Originals sei, welches während der Kreuzzüge zerstört wurde.

Den Anfang der wissenschaftlichen Untersuchungen machten Anthropologen und Ärzte. Diese bestätigten zwischen 1898 und den 1930er-Jahren die Authentizität des Tuches. So seien der Ganzkörperabdruck, der möglicherweise durch Austrocknung des Leichnams entstand und nur die oberste Faserschicht färbte, sowie die Blutflecken, die alle Schichten des Tuches durchdrangen, anatomisch korrekt.

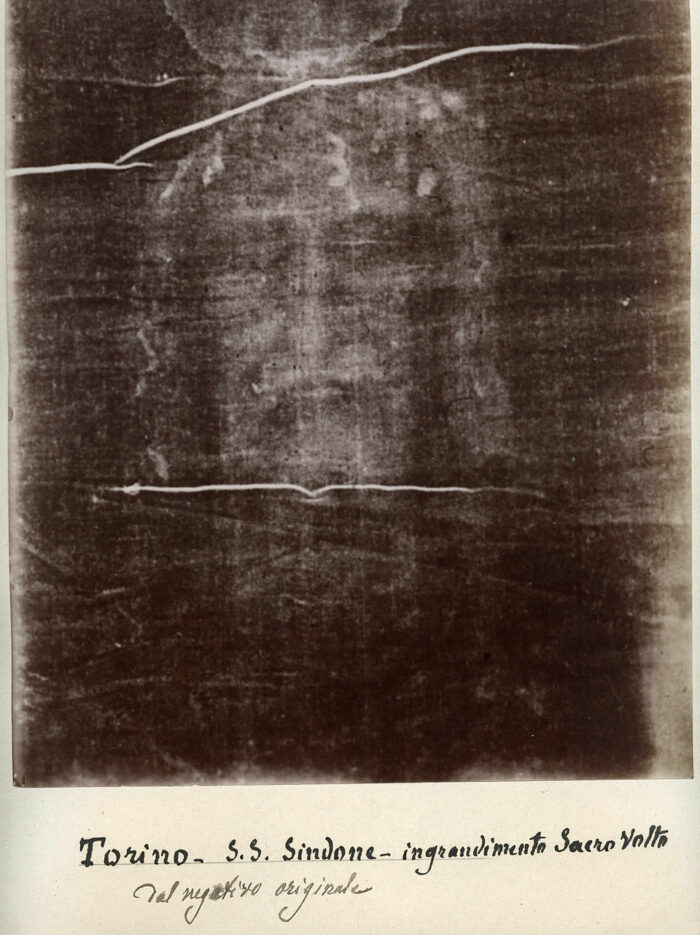

Ein Negativ des Turiner Grabtuches aus dem Jahr 1898 zeigt das detailreiche Gesicht eines Mannes. Foto: Gemeinfrei

Ab 1969 folgten Analysen der Blutflecken – mit gemischten Ergebnissen. Der erste Test war negativ: Statt der Spuren von Blut wiesen die Forscher winzige bunte Körner nach, welche sie nicht eindeutig mit Farbe in Verbindung bringen konnten. Obwohl sich die Wissenschaftler zunächst für eine Fälschung aussprachen, zogen sie ihre Aussage später zurück.

Die zweite Untersuchung durch das „Shroud of Turin Research Project“ (kurz: STURP) und ein Blick unter dem Mikroskop ergaben Pigmente von Ocker und Zinnober – typische Bestandteile mittelalterlicher Farben. Folglich lehnten die Forscher um Walter McCrone die Echtheit des Grabtuches ab. Kurze Zeit später verkündeten zwei Forscher desselben Projekts den Nachweis von Blut mittels Mikrospektronomie.

Fehlerhafte Messungen am Grabtuch

1988 versuchten Wissenschaftler mit der Radiokarbondatierung, auch C14-Datierung genannt, das Alter des Tuches zu bestimmen und damit eine endgültige und absolute Antwort zur Echtheit zu erhalten.

[etd-related posts=“5070432″]

Drei unabhängige Labore aus den USA, England und der Schweiz führten die Tests an den zuvor entnommenen Proben durch. Alle drei datierten das Grabtuch auf die Zeit zwischen 1260 und 1390 n. Chr., was seine mittelalterliche Herstellung zu bestätigen schien. Der Fall schien abgeschlossen.

Das Gemälde „Begräbnis von Jesus“ von Giovanni Battista della Rovere (1560–1627) zeigt das Turiner Grabtuch. Foto: Gemeinfrei

Doch dann trat der amerikanische Nuklearingenieur Robert Rucker auf den Plan. Rucker entdeckte mit seinem geschulten Blick einige methodische Fehler der Radiokarbonmessung und veröffentlichte diese in drei Teilen unter dem Titel „The Carbon Dating Problem for the Shroud of Turin“. Aus diesem geht unter anderem hervor, dass die Proben ausschließlich aus dem im Mittelalter ausgebesserten Rand des Grabtuches stammen.

Ebenso umstritten ist die Analyse der am Grabtuch anhaftenden Pollen, welche in Jerusalem häufig zu finden sind – insbesondere im Frühling, der Jahreszeit, in der Jesus gekreuzigt wurde.

[etd-related posts=“5144481″]

Stein oder Mensch?

Es folgten unzählige weitere Untersuchungen aus nahezu allen wissenschaftlichen Bereichen – einschließlich DNA-Untersuchungen und Analysen des Leinenstoffs.

Für die Echtheit des Stoffes sprechen unter anderem eine 2017 und eine 2022 veröffentlichte Studie. Elvio Carlino und Giulio Fanti berichten in ihrer umstrittenen Studie aus dem Jahr 2017 über die Entdeckung von Proteinen auf dem Turiner Grabtuch. 2022 folgte eine Studie von Liberato De Caro und Giulio Fanti, die mittels der neuen Röntgenkristallografie die Entstehung des Tuches ins 1. Jahrhundert n. Chr. verorten.

[etd-related posts=“5222647,3345920″]

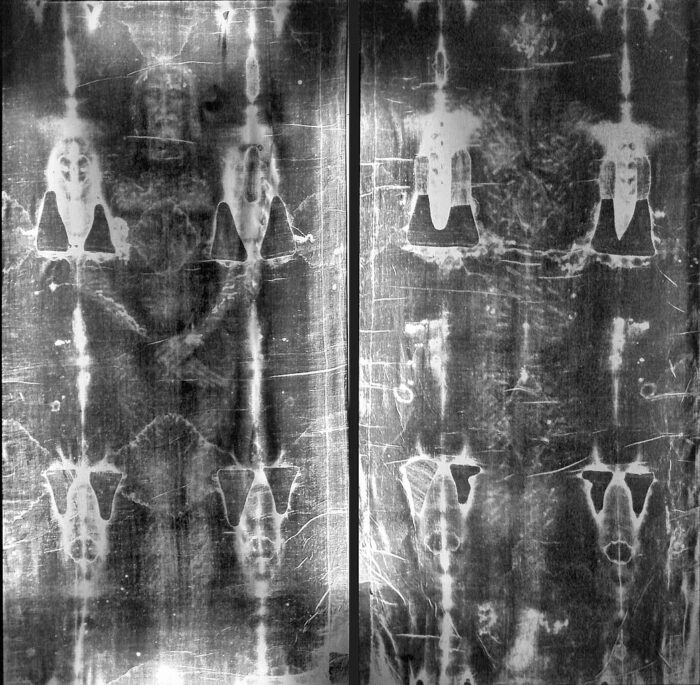

Zahlreicher sind dagegen die Stimmen, die gegen die Echtheit des Grabtuches sprechen. In ihrer Studie von 2018 wiesen Matteo Borrini und Luigi Garlaschelli darauf hin, dass die Verteilung und Form der Blutflecken zu einer stehenden Person, nicht aber zu einer liegenden passen.

Elio Quiroga Rodríguez kritisiert zudem in seiner 2024 veröffentlichten Studie die auf dem Tuch dargestellte Körperhaltung. So seien die Arme unterschiedlich lang und schienen nicht mit den menschlichen Proportionen übereinzustimmen.

Das Negativ des Grabtuches von Turin zeigt die Haltung der abgebildeten Person deutlich. Foto: Gemeinfrei

In der jüngsten Studie aus dem Jahr 2025 vermutet Cicero Moraes, Professor für 3D-Gesichtsrekonstruktion, dass der Abdruck keinen Menschen, sondern ein Flachrelief zeigt. Ein plastischer menschlicher Körper würde zu einer perspektivischen Verzerrung führen, welche auf dem Grabtuch jedoch nicht zu sehen sei.

Vielleicht bleibt das Grabtuch von Turin ein ewiges Rätsel. Doch ob es eine echte Reliquie ist oder nicht, ist für viele Christen unwichtig, denn ihr Glaube basiert nicht auf Artefakten, sondern auf dem Vertrauen in das Göttliche. Das Christentum hat sich nie auf physische Beweise gestützt, sondern basiert auf tiefer Überzeugung an das Gute.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion