Mumien im Essen: Wenn der Mensch für die Medizin missbraucht wird

In Kürze:

- Mumien in Pulverform wurden vom 11. bis 20. Jahrhundert in der Medizin als Heilmittel verabreicht.

- Das zweifelhafte Phänomen ist als medizinischer Kannibalismus bekannt, der seit Jahrtausenden in Europa auftritt.

- Jene makabre, abstoßende Praxis legte den Grundstein zur Entdeckung heutiger pharmazeutischer Wirkstoffe.

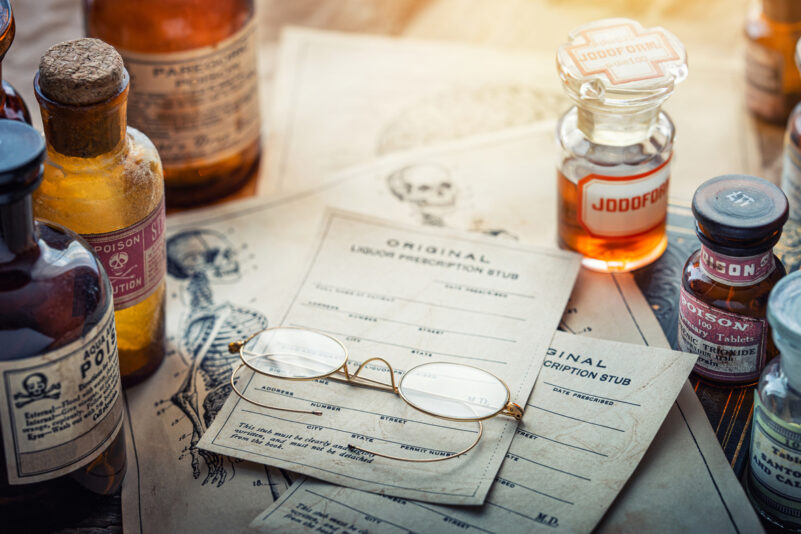

In der kalten Jahreszeit führt für viele mindestens einmal der Weg zu einer Apotheke, um ihrer Erkältung Herr zu werden. Dort gibt es eine reichhaltige Auswahl an Nasensprays, Hustenbonbons und anderen kleinen Helfern. Bis vor rund 200 Jahren konnten Bürger zwischen Salben und Schmerzmitteln auch „Mumia vera aegyptica“ frei in den Apotheken kaufen.

Tatsächlich steckt das drin, was wir Europäer im ersten Moment anhand des Namens vermuten würden: einbalsamierte menschliche Leichname. Allein bei diesem Gedanken schüttelt es uns.

Was heute makaber und ethisch nicht vertretbar ist, war früher nicht nur geduldet, sondern begehrt und hoch angesehen. Dabei führten ein kleiner Fehler und eine fest etablierte Anschauung dazu, dass wir uns selbst teils skrupellos verhandelten und verspeisten.

Einblick in eine alte deutsche Apotheke im Schloss Heidelberg. Foto: Gemeinfrei

Irren is(s)t menschlich

Der Ursprung des Irrtums geht auf das europäische Mittelalter zurück, dessen damals geläufige und bis heute überlieferte medizinische Praktiken im Vergleich zur Moderne mitunter fragwürdig und abstrus erscheinen. Zwischen Aderlass und Vier-Säfte-Lehre kamen dabei auch Mumien in Pulverform zum Einsatz.

Zu den mittelalterlichen medizinischen Praktiken gehörte unter anderem der Aderlass. Foto: Gemeinfrei

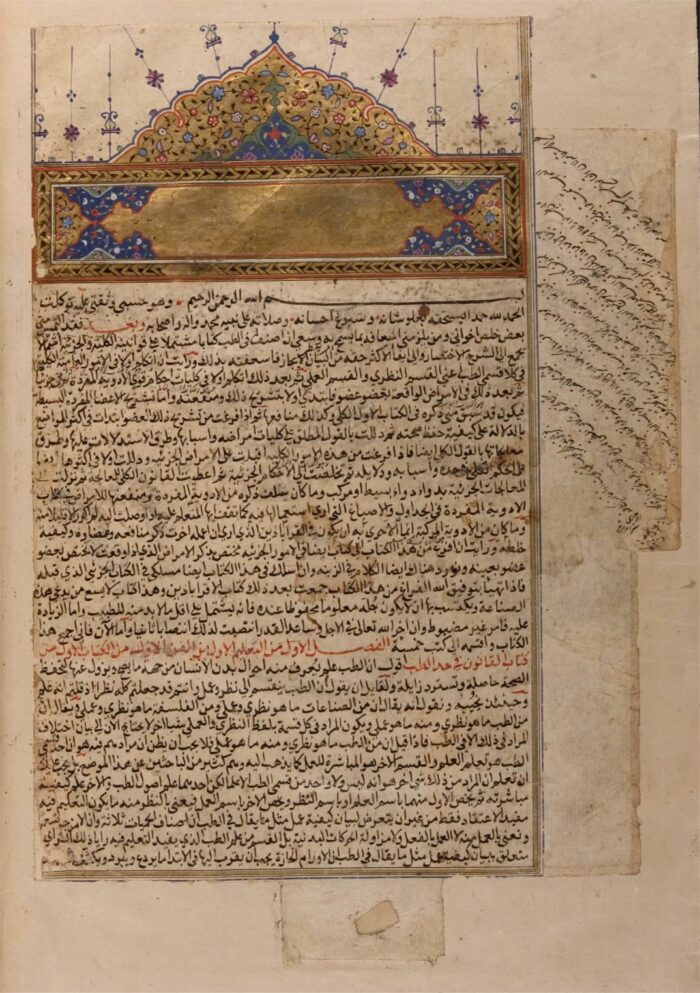

Alles begann im 11. Jahrhundert, als westeuropäische Mönche vermehrt mit der islamischen Welt in Kontakt kamen. Im Vergleich zur mitteleuropäischen Gesellschaft waren östliche Gelehrte seit Jahrhunderten Koryphäen auf den Gebieten der Astronomie, Medizin oder Physik und hielten ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse in zahlreichen Schriften fest.

[etd-related posts=“4573734″]

Auf der Suche nach neuen alten Heilmitteln stießen die hiesigen Mönche dort auf „Mumia“, was eigentlich „Wachs“ bedeutet. Dabei handelt es sich um natürliches Bitumen, das unter anderem in Persien vorkommt und dort bereits vor 8.000 Jahren gewonnen wurde. Diese teure und kostbare Substanz kam als Heilmittel oder zum Einbalsamieren ägyptischer Mumien zum Einsatz.

Ausgehärtetes, natürliches Bitumen. In noch weicher Form wurde es zum Einbalsamieren ägyptischer Mumien verwendet. Foto: Gemeinfrei

Die altägyptische Praxis des Einbalsamierens hoher Beamter und Pharaonen war den mittelalterlichen Geistlichen in Europa wohl bekannt. Damit war die Verwechslung von Mumia mit Mumien perfekt. Heute ist es unvorstellbar, dass der Tod die Lebenden vor dem Tod bewahren soll – im Mittelalter jedoch nicht.

Schriften wie der „Kanon der Medizin“ des persischen Arztes Avicenna wurden von europäischen Mönchen ins Lateinische übersetzt. Foto: Gemeinfrei

Mumien im mittelalterlichen Glauben

Seit Jahrhunderten faszinieren Mumien die Menschen – seien es künstlich einbalsamierte Körper oder durch natürliche Prozesse entstandene Moorleichen. Sie verfielen nicht und wirkten für viele mittelalterliche Betrachter aufgrund fehlender Kenntnisse über Konservierung noch immer lebendig.

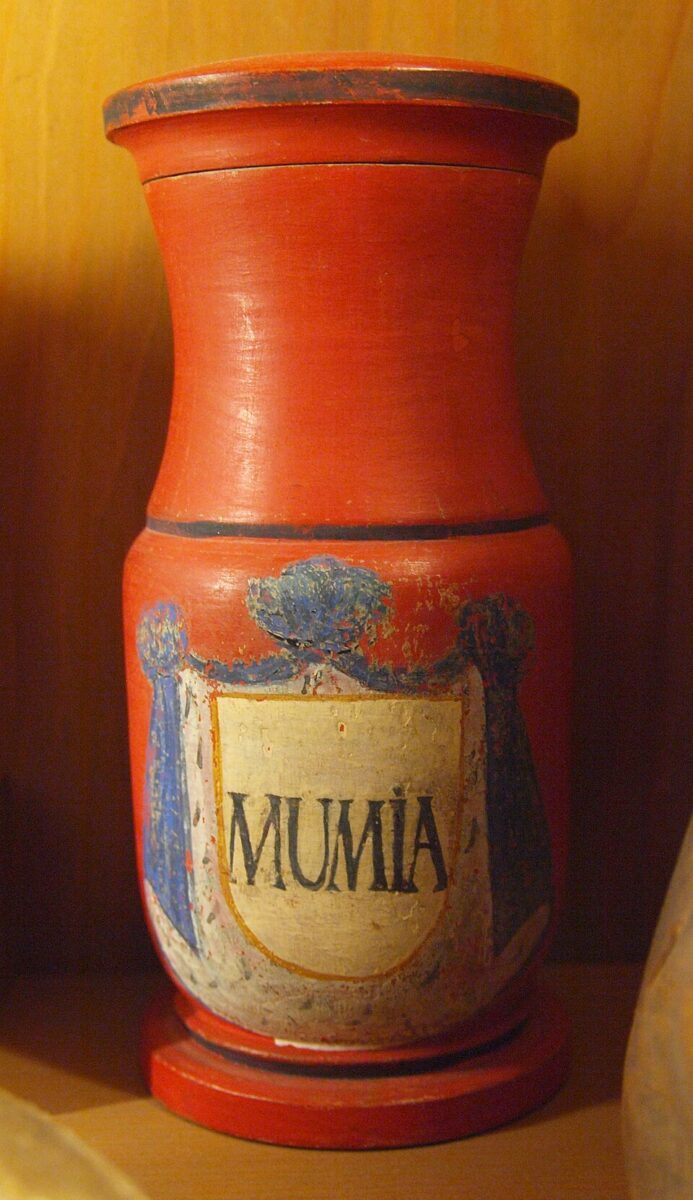

Ein Apothekergefäß, ein sogenannter Albarello, das Mumia enthielt. Foto: Bullenwächter, Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0

Und genau daran knüpft ein mittelalterlicher Glaubensgrundsatz an: „Gleiches wird durch Gleiches geheilt“. Dieses Prinzip, auch Ähnlichkeitsregel oder Analogiezauber genannt, wird noch heute bei der Homöopathie angewendet und stammt ursprünglich von dem antiken griechischen Arzt Hippokrates von Kos (um 460–370 v. Chr.).

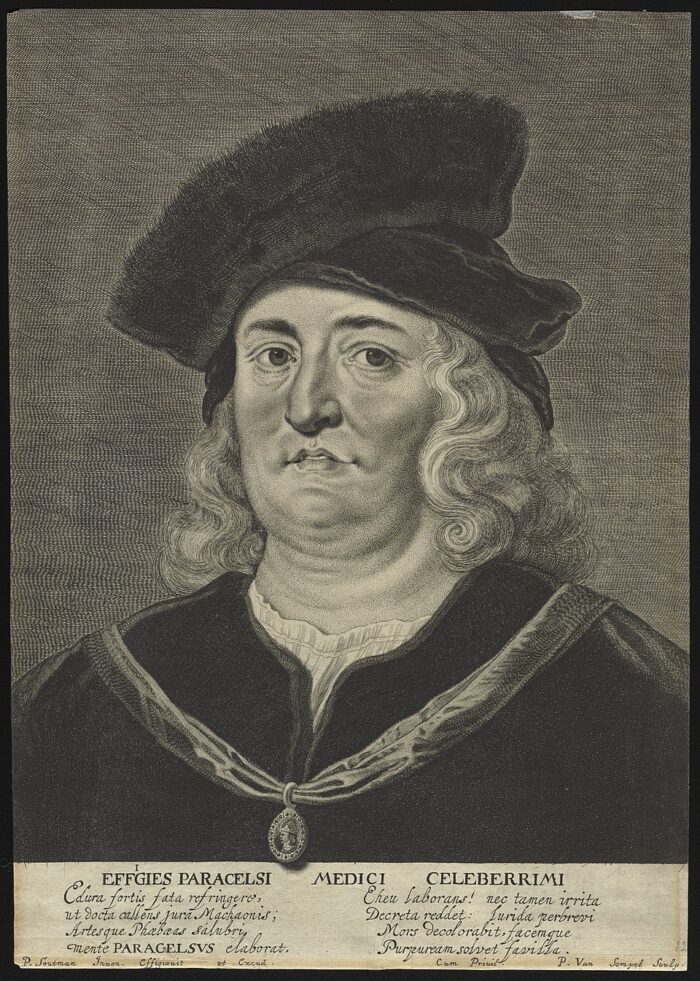

Der Schweizer Arzt Paracelsus (1493–1541) griff dieses Prinzip auf und plädierte wie seine Schüler nach ihm darauf, Ähnliches durch Ähnliches zu behandeln. Letztlich bedeutet das, dass der Tod verwendet wird, um den Tod zu verhindern. Hinzu kommt die medizinische Ansicht von Paracelsus, dass der menschliche Körper selbst über Heilkräfte verfüge. Diese Art Lebensenergie sei auf andere Personen übertragbar und könne so bestimmte Krankheiten heilen.

Paracelsus vertrat den medizinischen Glauben, dass der Mensch Heilkräfte besitzt. Foto: Gemeinfrei

Medizinischer Kannibalismus zu allen Zeiten

Der Glaube an die heilenden Fähigkeiten des menschlichen Körpers geht jedoch mindestens bis in die römische Zeit zurück. Im Römischen Reich glaubten die Menschen, dass das Trinken von Gladiatorenblut Epilepsie heilen könne, was den frühesten Nachweis für den sogenannten medizinischen Kannibalismus darstellt.

Allgemein kam dem menschlichen Blut zu vielen Zeiten und in vielen Kulturen eine bedeutende Rolle zu. Eine der bekanntesten irrigen Annahmen ist, dass getrunkenes Blut Stärke verleihen und die Lebenszeit verlängern würde – etwas, das mit dem Mythos von Vampiren wie Dracula bis heute in der Folklore lebendig ist.

Eine weitere Form der Leichenmedizin ist die Verwendung von zerstoßenen menschlichen Schädeln, die als „Cranium humanum“ in Apotheken lange käuflich zu erwerben waren. Diese sollen ein Bestandteil von einem Trunk namens „King’s Drops“ gewesen sein, den Karl II. (1630–1685), König von England, zu sich nahm. Ähnlich wie die Mumien sollten die „Königstropfen“ ein Allheilmittel sein.

Ein Gläschen, in dem zerstoßene menschliche Knochen zur medizinischen Anwendung aufbewahrt wurden. Foto: Einsamer Schütze, Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0

In den folgenden Jahrhunderten nahm die Bandbreite an makaberen Heilmitteln zu, wie beispielsweise das Deutsche Apothekenmuseum im Schloss Heidelberg mit seiner Sammlung eindrucksvoll zeigt.

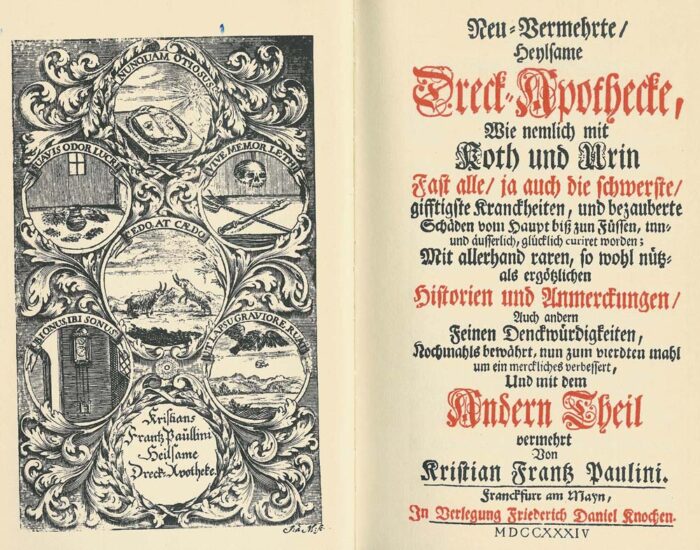

Eine sogenannte Dreckapotheke umfasste neben Mumien und menschlichen Knochen außerdem menschliches Fett („axungia hominis“), Urin, Speichel oder andere abstoßende menschliche Sekrete und Ausscheidungen. Was heute Ablehnung und Ekel hervorruft, war vor über 500 Jahren so begehrt, dass ethische Grenzen mehrfach überschritten wurden.

Zu einer sogenannten Dreckapotheke gehörte auch menschliches Fett. Foto: Bullenwächter, Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0

Mumien: Gestohlen, gehandelt, gegessen

Weil das Mumienpulver als Allheilmittel angesehen wurde, überstieg die Nachfrage schnell das Angebot. Altägyptische Gräber wurden in der Folge nicht mehr nur wegen ihrer kostbaren Gegenstände geplündert.

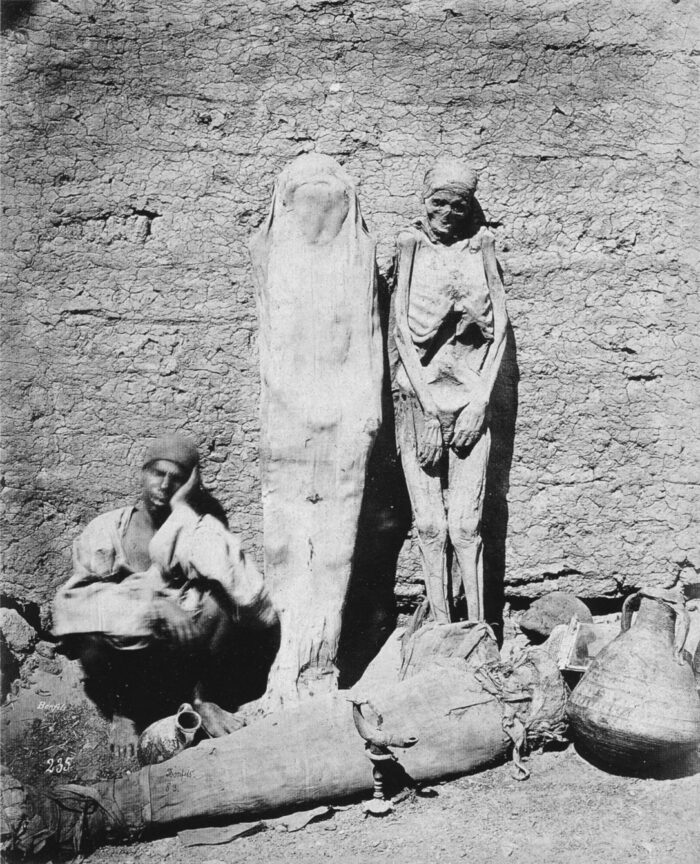

Schnell spezialisierten sich Händler auf das Sammeln und den Verkauf von Mumien. Zum Schutz ihrer Geschichte und ihrer Vorfahren verboten die Ägypter im 16. Jahrhundert den Mumienhandel mit den Europäern.

Trotz des Verbotes verkauften Händler bis ins 19. Jahrhundert ägyptische Mumien. Foto: Gemeinfrei

Das Verbot und der enorme, nicht zu deckende Bedarf führten in Europa zu grauenhaften Handlungen. So wurden frische Gräber ausgeräumt, hingerichtete Personen nachts heimlich vom Galgen genommen oder unliebsame Menschen beseitigt und zu Mumien „verarbeitet“.

Die Toten wurden mit Salz, chemischen Mitteln oder Harzen eingerieben und anschließend in einem Ofen getrocknet, zu Pulver gemahlen und als Mumia verkauft. Diese unwürdige Praxis war im 16. Jahrhundert bekannt und geduldet.

Nach Ansicht von Paracelsus seien die „neuen Mumien“ ebenso wichtig und wirksam wie die alten. Das Mumienpulver wurde dem Essen zugegeben, auf der Haut aufgerieben oder direkt in Wunden gestreut.

Später, im 18. Jahrhundert, war es Henkern sogar per Gesetz erlaubt, die Leichname der Hingerichteten an Mediziner oder das Volk zu verkaufen. Dabei entstanden Bezeichnungen wie „Armensünderfett“ oder „Schelmenfleisch“.

[etd-related posts=“5162572,5068507″]

Zwischen Wahn und Wirkung

Äußerst fragwürdig bleibt dabei, wie heilend die Mittel einer mittelalterlichen und neuzeitlichen Dreckapotheke wirklich waren. Im Fall der mit Menschenknochen versehenen Königstropfen von Karl II. gehen Wissenschaftler davon aus, dass sie den Tod des englischen Königs zwar nicht verursachten, aber sehr wahrscheinlich beschleunigten.

Die Heilkraft der Mumien wurde hingegen bereits im 18. Jahrhundert angezweifelt. So schrieb der deutsche Buchhändler Johann Heinrich Zedler (1706–1751) im Jahr 1739: „Wer’s glauben will und kann, der soll’s glauben.“

In den Vorstellungen des 17. Jahrhunderts versprach die Anwendung der Dreckapotheke Heilung. Foto: Gemeinfrei

Wenngleich natürliches Bitumen, mit dem ägyptische Mumien gelegentlich einbalsamiert wurden, nachweislich einen heilenden Effekt besitzt, schreiben Mediziner und Wissenschaftler dem Pulver heute maximal einen Placeboeffekt zu. Gleiches gilt für viele andere Bestandteile der Dreckapotheke.

Nur wenige Mittel wie der Harnstoff im Urin oder das Lysozym aus Nasenschleim besitzen tatsächlich eine pharmakologische Wirkung. Heute werden diese Wirkstoffe künstlich hergestellt und in Medikamenten verwendet.

[etd-related posts=“5270514,5263493″]

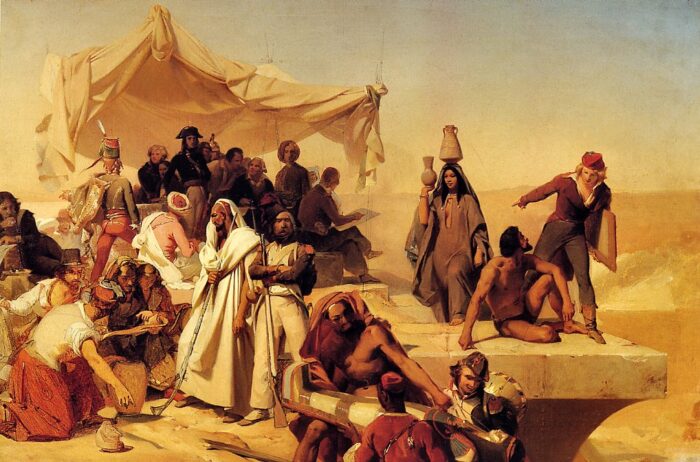

Ab dem 18. Jahrhundert nahm der Ansturm auf Mumia schließlich immer mehr ab. Zwar sorgte das aufkommende Ägypten-Fieber durch Napoleon Bonapartes Ägyptenexpedition (1798–1801) nochmals für einen Aufschwung, doch bis zum 20. Jahrhundert verschwanden die fragwürdigen Heilmittel dennoch aus den Apotheken und machten Platz für die heute geläufigen synthetischen Medikamente.

Gemälde von Napoleons Ägyptenexpedition, gemalt von Léon Cogniet, die in Europa ein Fieber nach der Erforschung der ägyptischen Kultur auslöste. Foto: Gemeinfrei

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion