Ihr Herz denkt mit – wie Gefühle, Nerven und Stoffwechsel Ihr Herz steuern

In Kürze:

- Unser Herz besitzt über 40.000 Nervenzellen, dennoch galt es lange nur als Pumpe, die das Blut durch unseren Körper befördert.

- Wissenschaftliche Erkenntnisse verstärken das Gefühl, dass das Herz mehr ist und mit dem Körper kommuniziert und „mitdenkt“.

- Jeder Herzschlag beeinflusst die elektrische Aktivität im Gehirn. Umgekehrt reagieren die Herzrezeptoren auf emotionale Reize – innerhalb von Millisekunden.

- Auf diese Weise können Emotionen und Gefühle dem Herz schaden – oder es heilen.

Es gibt Menschen, die sterben an einem gebrochenen Herzen. Andere leben damit weiter, allerdings mit Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Schlaflosigkeit oder innerer Unruhe. Das Herz reagiert auf seelische Wunden wie andere Organe auf Gifte.

Was lange als „poetisches Bild“ galt, ist heute belegt und messbar: Gefühle verändern den Herzschlag, den Blutdruck, den Stoffwechsel. Und auch umgekehrt beeinflusst der Herzrhythmus, wie wir denken und fühlen.

Wenn die Seele das Herz lähmt

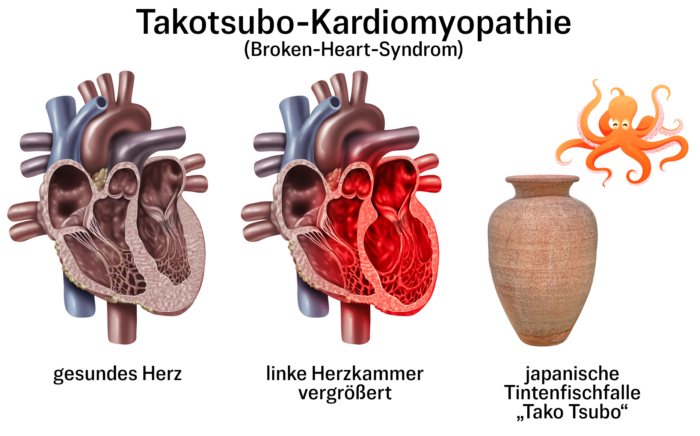

Das sogenannte Broken-Heart-Syndrom – die medizinische Bezeichnung lautet Takotsubo-Kardiomyopathie – zeigt deutlich, was seelischer Schock im Körper anrichten kann. Meist sind es Frauen nach den Wechseljahren: der Tod eines geliebten Menschen, eine Trennung, ein Unfall, eine Nachricht – und plötzlich setzt das Herz aus. Auf den ersten Blick gleicht alles einem Herzinfarkt: Schmerzen, Atemnot, Schweiß, Panik. Doch in den Herzkranzgefäßen findet sich kein Verschluss, keine Verkalkung, keine Plaque. Das Herz ist nicht verstopft, es ist plötzlich erschöpft.

[etd-related posts=“4932696,5222381″]

Die linke Herzkammer bläht sich ballonartig auf, weil ein Adrenalinsturm die Herzmuskulatur vorübergehend lähmt. Diese Formveränderung erinnerte japanische Ärzte an eine Tako-Tsubo, eine Tonfalle zum Fang von Oktopussen, daher auch der Name. In der Regel erholt sich der Muskel innerhalb weniger Wochen, doch die Botschaft ist eindeutig: Starke Emotionen können das Herz kurzfristig ausschalten.

Die Form der vergrößerten linken Herzkammer eines gebrochenen Herzens erinnerte japanische Forscher an eine Tintenfischfalle. Foto: ts/Epoch Times nach wildpixel, 1000ways, Aleksandr Kharitonov/iStock

Das Herz – viel mehr als eine Pumpe

In der klassischen Medizin wird das Herz oft nur wie eine mechanische Pumpe behandelt. Es wird über das autonome Nervensystem gesteuert, zieht sich zusammen, pumpt Blut. Doch diese Sicht ist unvollständig. Das Herz besitzt über 40.000 Nervenzellen, quasi ein eigenes Mininervensystem, das selbstständig Entscheidungen trifft, bevor das Gehirn eingreift. Über den Vagusnerv steht es in direkter Verbindung zum Stammhirn, zur Amygdala und zum Hypothalamus, den Schaltzentren für Emotionen, Angst und Hormone.

Das Herz sendet also nicht nur Signale, es empfängt sie auch. Jeder Herzschlag beeinflusst die elektrische Aktivität im Gehirn, und umgekehrt reagieren die Herzrezeptoren auf emotionale Reize innerhalb von Millisekunden. So entsteht ein ständiger, feiner Dialog zwischen Herz und Kopf, ein bioelektrischer Rhythmus, der unsere Wahrnehmung, Konzentration und Stimmung mitsteuert.

Diese bidirektionale Kommunikation rückt auch zunehmend in den Fokus der Forschung. Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig sprechen von sogenannten Körper-Hirn-Zuständen.

[etd-related posts=“5262428″]

Demnach geht jeder physiologische Prozess – Herzschlag, Blutdruck, Atmung, Stoffwechsel – mit einem mentalen Zustand einher. Kurzlebige „Microstates“ spiegeln Emotionen wie Freude oder Ärger wider. Länger anhaltende „Mesostates“ entsprechen Stress oder Erschöpfung. Und chronische Muster, sogenannte „Macrostates“, bilden sich schließlich als Erkrankungen ab: Depression, Bluthochdruck, Herzschwäche.

Psychische und kardiovaskuläre Krankheiten sind also keine getrennten Welten, sondern verschiedene Ausdrucksformen eines gemeinsamen Systems.

Wenn Stress zum Dauerzustand wird

Chronischer Stress ist kein Gefühl, sondern eine biochemische Dauerbelastung. Cortisol, Noradrenalin und Entzündungsmediatoren bleiben dauerhaft erhöht. Die Gefäße verlieren Elastizität, die Herzratenvariabilität sinkt, der Blutdruck steigt. Das vegetative Nervensystem gerät aus dem Gleichgewicht. Schlafstörungen, Rhythmusstörungen, Tinnitus, Engegefühl in der Brust sind die Folgen, meist ohne organischen Befund. Doch die Patienten spüren, dass etwas nicht stimmt. Das Herz schlägt nicht mehr im Takt mit der Seele.

[etd-related posts=“5172417,4976988″]

Forschung jenseits der Kardiologie

Auch außerhalb der klassischen Medizin wird an dieser Verbindung geforscht. Das HeartMath Institute in Kalifornien untersucht seit Jahrzehnten, wie Emotionen und Herzrhythmus miteinander verflochten sind. Dort spricht man von Herzkohärenz, einem Zustand, in dem Puls, Atmung und Nervensystem harmonisch schwingen. Ziel ist es, diesen Zustand messbar zu machen und therapeutisch zu nutzen.

Die Forscher in Kalifornien gehen noch weiter. Sie vermuten, dass das elektromagnetische Feld des Herzens Informationen trägt, die auch auf andere Organismen wirken könnten. Diese These bleibt spekulativ, doch sie zeigt, wohin die Forschung denkt: das Herz als Resonanzorgan, das weit über die Blutversorgung hinausreicht.

Fakt ist, dass die Wechselwirkung zwischen Herz, Gehirn und Nervensystem real und vermutlich komplexer ist, als wir bisher ahnen.

Der naturheilkundliche Blick: Das Herz als Resonanzfeld

In der Naturheilkunde galt das Herz nie nur als Pumpe. Es ist ein Resonanzfeld – körperlich, seelisch, geistig. Die Erfahrungen vieler Jahrzehnte zeigen: Wer den Rhythmus seines Herzens wiederfindet, heilt nicht nur das Organ, sondern den ganzen Menschen.

Wer den Rhythmus seines Lebens (wieder-)findet, kann auch sein Herz heilen. Foto: Pitchayanan Kongkaew/iStock

Doch das gelingt erst, wenn die inneren Spannungen nachlassen. Wer seine Emotionen sortiert, wer sich erlaubt, Trauer zu fühlen, Wut zu benennen oder Angst zu verstehen, nimmt dem Körper eine enorme Last. Das Herz braucht keine chemische Beruhigung, es braucht Ordnung. Und diese Ordnung beginnt, wenn der negative Stress verschwindet.

Stress entsteht nicht allein durch Arbeit, die man nicht leiden kann, sondern durch innere Konflikte, zu hohe Ansprüche, ungelöste Beziehungsprobleme, permanente Erreichbarkeit und das Gefühl, nie genug zu sein. All das hält den Sympathikus, den „Gaspedal-Nerv“, in Dauerbetrieb. Der Vagusnerv, der große Ruhe- und Herznerv, kommt kaum mehr zum Zug. Das Resultat ist ein Körper, der ständig auf Alarm geschaltet ist.

[etd-related posts=“5252198,5240000″]

Hier setzt Naturheilkunde an. Eine ruhige, bewusste Atmung kann das vegetative System binnen Minuten neu ordnen. Der langsame Atemzug, das längere Ausatmen, das Gefühl, wieder Raum zu haben – all das senkt Puls und Blutdruck. Das Stichwort heißt „Atemübungen“.

Leben und Herz im Einklang

Auch Heilpflanzen wirken auf diesen Ebenen. Weißdorn stärkt den Herzmuskel und verbessert die Durchblutung, während Passionsblume und Melisse dem überreizten Nervensystem Halt geben. Der Körper reagiert mit Entlastung, das Herz kann wieder „durchatmen“. Ähnlich unterstützen Mikronährstoffe wie Magnesium, Kalium, Coenzym Q10 oder auch Omega-3-Fettsäuren den Herzstoffwechsel. Sie sind gewissermaßen die biochemische Basis eines ruhigen Rhythmus.

Fasten, moderate Bewegung, Licht und Stille sind weitere Wege, Adrenalin und Cortisol zu senken. Wer regelmäßig entlastet – körperlich wie emotional –, verbessert die Herzratenvariabilität und stärkt die Fähigkeit, Stress zu verkraften.

Meditation, Yoga oder autogenes Training nach Prof. Schultz sind weitere handfeste Regulatoren des autonomen Nervensystems. Sie bringen den Parasympathikus wieder in die Führung. Und das lässt sich in Blutdruck und EKG tatsächlich messen.

Wer Prävention ernst meint, sollte weniger auf den LDL-Wert und mehr auf Lebensrhythmus, Ernährung, Licht, Bewegung und Beziehung achten. Ein Patient mit höheren Cholesterinwerten, aber innerer Ruhe, Schlaf, sozialer Bindung und Bewegung, lebt in der Regel länger als jemand mit „optimalen“ Laborwerten und chronischer Anspannung.

Ein gebrochenes Herz lässt sich nicht an Laborwerten erkennen. Andersherum bedeuten optimale Laborwerte nicht zwingend, dass „alles in Ordnung“ ist. Foto: ipopba/iStock

Das Herz als Teil eines größeren Netzwerks

Die neueren Konzepte der „Brain-Body-States“ bestätigen, was alte Heilkulturen längst wussten: Körper, Seele und Bewusstsein sind keine getrennten Einheiten, sondern ein dynamisches Feld. Wenn Stress, Angst oder Verlust dieses Feld stören, reagiert das Herz als Erstes. Deshalb sollte jede Therapie, ob schulmedizinisch oder naturheilkundlich, das Herz als zentralen Sensor des Lebens verstehen.

Selbst die moderne Physik liefert Bilder, die diese Sicht stützen. Das elektromagnetische Feld des Herzens reicht weit über den Körper hinaus. Es lässt sich mit empfindlichen Geräten noch mehrere Meter entfernt messen. Ob daraus tatsächlich eine Form der Kommunikation entsteht, bleibt offen. Doch es zeigt, dass das Herz kein geschlossenes System ist – es steht im Austausch.

Vielleicht liegt genau hier das Problem unserer Zeit. Wir haben gelernt, mit Computern zu sprechen, aber nicht mehr mit uns selbst. Wir reagieren auf Zahlen, Grafiken und Messwerte, doch das Herz spüren wir erst, wenn es stolpert.

[etd-related posts=“4106573,5252317″]

Das Herz denkt nicht in Worten, sondern in Schwingungen. Es sendet in jeder Sekunde Informationen über unser Befinden, unsere Haltung und unsere Lebensweise. Wer gelernt hat, darauf zu hören, erkennt Warnsignale, bevor diese zur Diagnose werden.

Das Herz ist kein Motor, den man repariert, wenn er klappert. Es ist ein Resonanzorgan – biologisch, emotional, geistig. Die moderne Forschung beginnt erst zu ahnen, was Naturheilkunde seit Jahrhunderten beobachtet: Das Herz denkt mit. Und manchmal ist seine Sprache klarer als die des Kopfes.

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers oder des Interviewpartners dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion