Das übersehene Problem: Schilddrüsenunterfunktion

In Kürze:

- Rund ein Viertel der deutschen Bevölkerung läuft Gefahr, Probleme mit der Schilddrüse zu entwickeln.

- Die übliche Diagnostik reicht oft nicht aus. Die gemessenen Werte erscheinen „normal“.

- Zusatzuntersuchungen existieren, müssen aber selbst bezahlt werden.

- Fünf Tipps, von verschiedenen Aspekten der Ernährung über Stressabbau bis Bewegung, können helfen.

Es beginnt leise. Man friert, obwohl andere schwitzen. Die Energie reicht kaum noch für den Tag, Haare bleiben im Kamm, das Gewicht steigt, selbst wenn man weniger isst. Und wenn man dann endlich zum Arzt geht, folgt oft der Satz, der alles noch schwerer macht: „Ihre Werte sind normal.“

Nur: „Normal“ fühlt sich anders an. Und genau hier liegt eines der großen Missverständnisse unserer Medizin. Eine Unterfunktion der Schilddrüse ist keine seltene Erkrankung. Sie ist sogar ziemlich verbreitet, wird aber erstaunlich oft übersehen, nicht weil sie schwer zu erkennen wäre, sondern weil man im Praxisalltag den Blick zu sehr auf bestimmte Laborzahlen verengt.

Die Symptome – diffus, aber typisch

Viele Patienten mit Unterfunktion schildern die gleichen Beschwerden: chronische Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Antriebslosigkeit. Sie frieren leicht, die Haut wird trocken, die Haare dünner, die Stimme tiefer. Frauen bemerken Zyklusstörungen, Männer klagen über Muskelschwäche. Das Gewicht klettert langsam nach oben, egal wie diszipliniert man isst.

Doch genau weil diese Symptome unspezifisch sind, werden sie allzu schnell abgetan. „Das ist das Alter“ oder „Das ist Stress“, heißt es dann. Und so schleppt man sich weiter, manchmal über Jahre.

[etd-related posts=“5140666,5240000″]

Die Diagnostik – ein grobes Raster

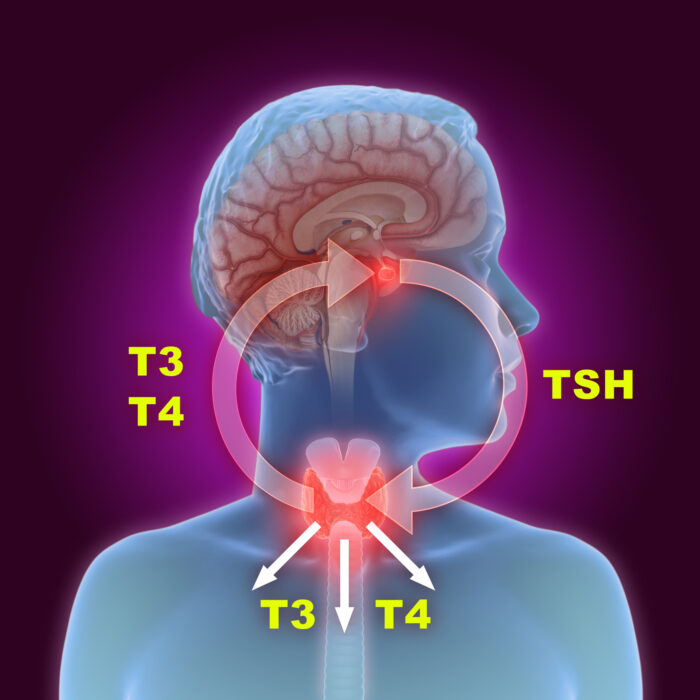

Ein zentrales Problem ist die Diagnostik. In den meisten Praxen wird fast ausschließlich der TSH-Wert bestimmt, ein Steuerhormon aus der Hirnanhangdrüse, das Rückmeldung über die Schilddrüsenfunktion gibt. Das hat weniger mit Unwissen der Ärzte zu tun, sondern vor allem mit den Vorgaben der gesetzlichen Krankenkassen. Denn bezahlt wird in der Regel nur dieser eine Wert.

Das klingt vernünftig, ist aber ein grobes Raster. Denn die sogenannten Normwerte sind breit gefasst und unterscheiden sich je nach Labor. Ein Patient kann mit einem TSH von 3,9 offiziell noch im grünen Bereich liegen, auch wenn er klinisch längst im roten Bereich steckt.

TSH ist ein Steuerhormon aus der Hirnanhangdrüse, das Rückschlüsse auf die Schilddrüsenfunktion erlaubt. Aussagekräftiger sind jedoch die Werte der Hormone T3 und T4, die direkt in der Schilddrüse umgewandelt werden. Foto: Lars Neumann/iStock

Die freien Werte fT3 und fT4, die viel aussagekräftiger wären, gelten als Zusatzdiagnostik und werden meist nur übernommen, wenn der TSH deutlich auffällig ist. Antikörper, die eine Autoimmunerkrankung wie Hashimoto anzeigen könnten, oder ein Ultraschall, mit dem Gewebeveränderungen erkannt werden könnten, fallen oft in den Bereich der Individuellen Gesundheitsleistungen und bleiben deshalb liegen.

Das Ergebnis: Patienten mit klaren Beschwerden werden als „gesund“ entlassen, weil eine Zahl auf dem Laborzettel nicht aus der Reihe tanzt.

Ursachen, die übersehen werden

Warum läuft die Schilddrüse bei so vielen Menschen überhaupt auf Sparflamme?

Selen – der stille Schlüssel

Eine zentrale Rolle spielt meines Erachtens Selen. Dieses Spurenelement ist notwendig, um das inaktive Hormon T4 in das aktive T3 umzuwandeln. Ohne Selen bleibt der Stoffwechsel träge, selbst wenn die Schilddrüse eigentlich genug T4 produziert. Selen wirkt außerdem wie ein Schutzschild gegen oxidativen Stress in der Schilddrüse. Und Studien zeigen, dass es bei Hashimoto die Antikörper senken kann.

Doch beim Selen herrscht in Deutschland Mangel. Unsere Böden sind selenarm, die Ernährung gibt oft nicht genug her. Zwar liefern Fisch, Eier, Zwiebeln, Pilze oder Paranüsse nennenswerte Mengen, doch für viele Menschen reicht das nicht. Vor allem Fisch und Paranüsse sind stark belastet. Eine Ergänzung mit 100 bis 200 Mikrogramm täglich kann helfen.

[etd-related posts=“5121090,5176454,5034684″]

Fluorid – verdrängter Störfaktor

Ein weiterer Punkt ist Fluorid. Es verdrängt Jod in der Schilddrüse und stört die Enzyme, die für die Hormonproduktion gebraucht werden. Studien aus den letzten Jahren belegen, dass Fluorid nicht nur die Schilddrüsenfunktion hemmt, sondern auch mit kognitiven Defiziten bei Kindern zusammenhängt.

Im Alltag kommt Fluorid über Zahnpasta, Schwarztee und in manchen Ländern auch über das Trinkwasser in den Körper. In Deutschland spricht kaum jemand darüber – ein blinder Fleck.

Hashimoto – der Elefant im Raum

Die häufigste Ursache für eine Unterfunktion ist inzwischen die Hashimoto-Erkrankung. Das Immunsystem greift dabei die Schilddrüse selbst an. Anfangs kann die Drüse das kompensieren, doch mit den Jahren erschöpft sie sich.

Die Medizin beschränkt sich in der Regel auf Hormonersatz. Das lindert Symptome, beseitigt aber nicht die Ursachen, nämlich Darmprobleme, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, chronische Entzündungen, Belastungen des Immunsystems. Ein typisches Beispiel für die Reparaturmedizin unserer Zeit: Man wischt den Boden trocken, ohne das Leck zu reparieren.

Bei Hashimoto greift das Immunsystem die Schilddrüse an. Oft kann eine Umstellung der Ernährung dem entgegenwirken. Foto: ratmaner/iStock

Leber und Darm – die unterschätzten Partner

Wenig bekannt ist, dass die Schilddrüse selbst nur etwa 20 Prozent des aktiven T3 produziert. Der Rest entsteht durch Umwandlung von T4, vor allem in der Leber. Auch die Darmflora spielt hier eine wichtige Rolle.

[etd-related posts=“5200093″]

Wenn allerdings die Leber geschwächt ist, sinkt diese Umwandlungsrate. Und „geschwächte Lebern“ gibt es reichlich. Rund 23 bis 25 Prozent der Erwachsenen in Deutschland haben eine Fettleber – oft unbemerkt, weil die Standardleberwerte normal bleiben. Die Dunkelziffer dürfte erheblich sein.

Das heißt, ein Viertel der Bevölkerung läuft Gefahr, Schilddrüsenprobleme zu entwickeln, nicht weil die Drüse krank ist, sondern weil (auch) die Leber schlicht überfordert ist.

Das Ganze ist keine Einbahnstraße. Denn wenn die Schilddrüse schwächelt, bremst sie ihrerseits die Leber. Cholesterinwerte steigen, das Risiko für Gallensteine nimmt zu. Und der Darm leidet mit: weniger Magensäure, mehr Schleimhautdurchlässigkeit, mehr Leaky-Gut-Syndrom. So kann ein Teufelskreis entstehen, der aber leider kaum bekannt ist.

[etd-related posts=“5101865,5245604″]

Der naturheilkundliche Blick

Genau hier setzt die Naturheilkunde an: nicht am Laborwert, sondern an den Zusammenhängen.

Ernährung: Wer seine Schilddrüse stärken will, benötigt die richtigen Bausteine: Jod – wohl dosiert! –, Selen, Zink oder auch die Aminosäure Tyrosin. All das findet sich in einer ausgewogenen, frischen Ernährung, aber nur, wenn man nicht in der industriellen Kost stecken bleibt. In vielen Fällen muss allerdings substituiert werden. Dies sollten Sie mit einem Therapeuten besprechen, der sich diesbezüglich auskennt.

Leber entlasten: Das Wichtigste hierzu wäre: weniger Alkohol, weniger Zucker, weniger verarbeitete Lebensmittel.

Darmgesundheit: Eine stabile Darmflora ist entscheidend, um T4 in T3 umzuwandeln. Ballaststoffe, fermentierte Lebensmittel und entzündungsarme Ernährung sind hier Schlüssel. Bei Autoimmunprozessen lohnt es sich, Gluten – aus Weizen und anderen – kritisch zu hinterfragen.

Stressabbau: Dauerstress blockiert die Schilddrüsenhormonumwandlung. Entspannungsverfahren, Atemübungen, Meditation oder einfach regelmäßige Bewegung senken den Cortisolspiegel.

[etd-related posts=“5250279,5222381″]

Fasten und Kneipp: Fasten aktiviert den Stoffwechsel und moduliert das Immunsystem. Kneipp-Anwendungen trainieren die Gefäße und regen Kreisläufe an, auch den hormonellen.

All das ersetzt nicht die notwendige Diagnostik, aber es öffnet den Blick für Lösungen jenseits des Rezeptblocks.

Fazit

Die Schilddrüse ist ein kleines Organ, das aber den gesamten Stoffwechsel dirigiert. Eine Unterfunktion kann das Leben massiv einschränken. Das Tragische: Wer nur Hormone verschreibt, lindert zwar Symptome, verpasst aber die Ursachen. Wer hinsieht, erkennt: Leber und Darm, Mikronährstoffe, Stress, Umweltfaktoren – all das spielt mit.

Die Schilddrüse ist kein isoliertes Organ. Sie ist Teil eines Netzwerks. Und dieses Netzwerk verdient Aufmerksamkeit. Am Ende zählt nicht der Normwert, am Ende zählt, wie es dem Patienten geht.

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers oder des Interviewpartners dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion