Thomas Morus: Briefe aus einer Gefängniszelle

In Kürze:

- Thomas Morus wurde 1534 verhaftet, weil er dem englischen König Heinrich VIII. keinen Eid leisten wollte.

- Der humanistische Staatsmann stellte Gott über irdische Belange und blieb seinem Standpunkt trotz drohender Hinrichtung treu.

- Zahlreiche Briefe zeigen, dass er während seiner Inhaftierung seine Kraft und innere Ruhe aus dem Glauben schöpfte.

Im Sommer 1534 wurde Thomas Morus (1478–1535) inhaftiert, weil er sich weigerte, König Heinrich VIII. (1491–1547) als Oberhaupt der Kirche von England anzuerkennen. Aus einer schmutzigen Gefängniszelle schrieb der englische Staatsmann Briefe an Freunde und Familie, in denen er die Rolle des Glaubens für die Bewahrung seiner moralischen Integrität trotz des bevorstehenden Todes beschrieb.

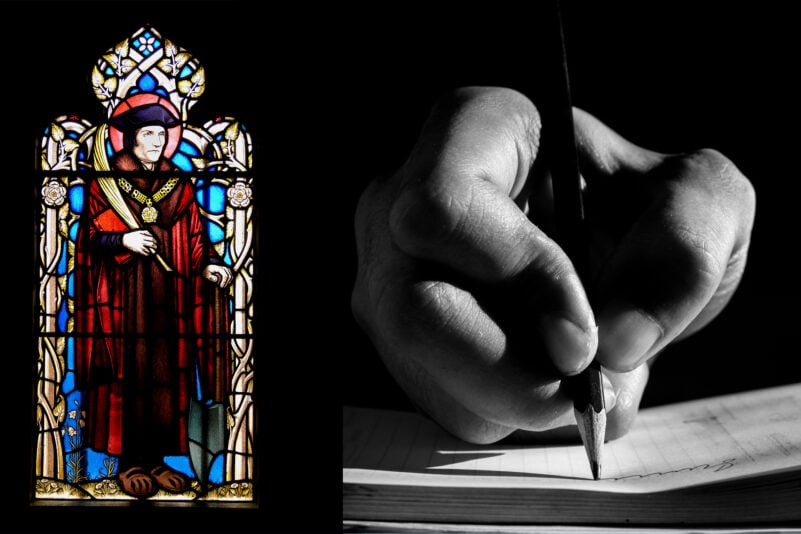

Mosaik von Thomas Morus, den Papst Pius XI. 1935 zum Heiligen und Märtyrer der katholischen Kirche ernannte. Foto: Gemeinfrei

Turbulente Zeiten

England war in den 1530er-Jahren von weitreichenden politischen Unruhen geprägt. Der deutsche Theologe Martin Luther (1483–1546) hatte im Jahr 1517 seine 95 Thesen der Öffentlichkeit präsentiert. Die Thesen enthielten eine Reihe von Kritikpunkten an der katholischen Kirche.

Luther bezeichnete die katholische Kirche unter anderem als offenkundig korrupt und kritisierte ihre Verordnungen wie den Ablasshandel. Dies hatte eine Kettenreaktion in ganz Europa zur Folge und löste das aus, was Historiker als protestantische Reformation bezeichnen.

Obwohl es viele Ursachen gab, kam die Reformation in England erst dann voll zum Tragen, als König Heinrich VIII. beschloss, sich von der katholischen Kirche zu trennen. Er wollte sich von seiner Ehefrau Katharina von Aragón scheiden lassen, um seine Geliebte Anne Boleyn zu heiraten, da er einen männlichen Erben suchte.

Bildnis von Heinrich VIII., König von England, aus dem Jahr 1540. Foto: Gemeinfrei

Trotz des königlichen Wunsches weigerte sich Papst Clemens VII., die Ehe zu annullieren. Dies begründete er damit, dass eine heilige Verbindung intakt bleiben müsse. Unzufrieden mit dieser Ablehnung beschloss Heinrich, mit der katholischen Kirche zu brechen und die Kirche von England zu gründen.

Durch die Trennung der Kirche von der päpstlichen Gerichtsbarkeit konnte er neue Verfahren einführen, die ihm die Scheidung von Katharina ermöglichten. Die Gründung einer neuen Kirche vertiefte die oft gewalttätige Spaltung zwischen Katholiken und Protestanten.

Die Inhaftierung von Thomas Morus

Als gläubiger Katholik und ehemaliger Lordkanzler Heinrichs VIII. widersetzte sich Thomas Morus der radikalen Entscheidung des Königs. Für ihn und andere Katholiken war und ist der Papst die höchste irdische Instanz. Morus konnte sich nicht dazu durchringen, einem König Sonderrechte zu gewähren und damit die Autorität seines geistlichen Oberhaupts zu untergraben.

Am 17. April 1534 brachten Wachen Morus in eine Gefängniszelle im Tower of London, wo er das letzte Jahr seines Lebens als Abtrünniger verbrachte. Seine Familie durfte ihn in begrenztem Umfang besuchen, und er konnte weiterhin schreiben.

Der Tower of London in England diente unter anderem als Residenz, Waffenkammer, Zoo, Museum und Gefängnis. Foto: Vladislav Zolotov/iStock

Im Gefängnis vollendete er das Werk „A Dialogue of Comfort Against Tribulation“ (Ein Dialog des Trostes gegen die Trübsal), in dem er die Rolle des Glaubens bei der Linderung körperlicher und seelischer Pein untersucht. Der Text ähnelt „Der Trost der Philosophie“ des spätantiken römischen Philosophen Boethius. Wie Morus schrieb auch Boethius sein Werk kurz vor seiner Hinrichtung in einer Gefängniszelle.

Sowohl Morus als auch Boethius erinnern die Leser daran, dass der menschliche Geist Freiheit garantieren kann, unabhängig von den Umständen des Körpers. Mit den Worten von Morus:

„Der Geist sollte weder durch die Schmerzen, die der Körper empfindet, noch durch die Schwere, die der Seele selbst auferlegt wird, betrübt werden.“

Körperliche Hindernisse wie Hunger und Gefangenschaft berauben uns zwar der Fähigkeit, uns zu bewegen und zu gedeihen, unseren inneren Zustand können sie jedoch nicht vollständig behindern. Solange wir leben, lebt auch unsere wichtigste Freiheit – die Freiheit, zu entscheiden, wie wir auf Umstände reagieren.

[etd-related posts=“5111671″]

Thomas Morus blieb sich und Gott treu

Fast alle Mitglieder des Königshofes hatten der Krone einen Eid der Treue geschworen, in der Hoffnung, negative Folgen für sich zu vermeiden. Wie Morus seiner Tochter Margaret erklärte, hatte der König ihm mehrfach die Gelegenheit gegeben, „die Zweifel seines unsicheren Gewissens durch die Ablehnung des Eides zu beseitigen und den sicheren Weg des Gehorsams gegenüber seinem Herrn einzuschlagen“.

Doch er blieb unnachgiebig. Die Entscheidungen anderer interessierten ihn nicht. Er verurteilte sie nicht und maßte sich auch nicht an, über ihre Entscheidungen zu urteilen. Stattdessen glaubte er, dass jeder unabhängig mit seinem eigenen Gewissen ringen müsse.

Morus betonte gegenüber seiner Tochter, dass er zu seiner Überzeugung „durch lange Muße und sorgfältige Recherche in dieser Angelegenheit“ gelangt sei. Als Diener des Königs wusste er, dass er der Krone Treue schuldete. Sich dem König zu widersetzen, bedeutete, seine bürgerlichen und politischen Pflichten zu vernachlässigen.

Für einen loyalen Mann wie Morus war das eine schwierige Entscheidung. Doch seine Loyalität gegenüber dem König war an seinen christlichen Glauben gebunden. Und dieser forderte seine Treue zu einer Kraft, die größer war als jedes irdische Königreich. Dies verdeutlicht ein Brief an seinen Kollegen Thomas Cromwell, einen angesehenen Anwalt und obersten Minister Heinrichs VIII., in dem er schrieb: „Ich sollte zuerst auf Gott schauen.“

Unerschütterlicher Glaube

Das Spannungsverhältnis zwischen Glauben und Politik zog sich durch Morus’ gesamtes Leben. Er kam 1478 als Kind einer katholischen Familie zur Welt und zeigte schon früh intellektuelles Potenzial.

Mit 14 Jahren wurde er an der Universität Oxford aufgenommen. Nach zwei Jahren, in denen er Griechisch, Latein und Philosophie studiert hatte, brach er sein Studium ab, um eine juristische Ausbildung zu absolvieren. Ab 1502 arbeitete er als Anwalt zu arbeiten und erwarb sich einen Ruf als geschickter Jurist und später auch als Politiker. Während seiner gesamten Karriere schwankte sein Glaube nie. Einmal erwog er, seine Anwaltstätigkeit aufzugeben, um Mönch zu werden, entschied sich letztlich jedoch dagegen.

1505 heiratete er Joanna Colt, mit der er vier Kinder hatte. Er unterrichtete seine jüngere Frau in Musik und Literatur, und seine Kinder gehörten zu den gebildetsten Menschen im England des 16. Jahrhunderts.

Thomas Morus (2. v. l.) und seine Familie. Gemalt von Rowland Lockey um 1593. Foto: Gemeinfrei

Kurz nach dem unerwarteten Tod von Joanna heiratete Morus erneut. Obwohl er mit seiner zweiten Frau keine weiteren Kinder hatte, kümmerte er sich um ihre Tochter wie um sein eigenes Kind und sorgte dafür, dass auch sie eine gute Ausbildung erhielt.

Trotz häufiger Geschäftsreisen und anspruchsvoller Verpflichtungen schrieb Morus seinen Verwandten regelmäßig Briefe, in denen er ihnen nützliche Ratschläge gab und sie ermutigte, Tugend zu pflegen. Es gelang ihm, ein vorbildliches Gleichgewicht zwischen seinen beruflichen, religiösen und familiären Verpflichtungen zu wahren, bis das Ultimatum des Königs seine Prioritäten durcheinanderbrachte.

Die Bitten einer Tochter

Die meisten Briefe, die Morus im Gefängnis erhielt, stammten von seiner Tochter Margaret, die sich natürlich um sein Wohlergehen sorgte. Er versicherte ihr immer wieder, dass seine Lage nicht so ernst sei, wie sie dachte, und materielle Sorgen für ihn unbedeutend seien. Er schrieb:

„Ich bin körperlich gesund und geistig ruhig, und nach weltlichen Dingen begehre ich nicht mehr, als ich habe.“

Margaret bestand darauf, ihren Vater zu überreden, den Eid zu leisten. Morus räumte ein, dass es ihm schwerfiel, die Bitte seiner Tochter abzulehnen, erklärte aber auch, dass seine Überzeugung endgültig sei:

„Wäre ich nicht, meine geliebte Tochter, fest und unerschütterlich in meiner Überzeugung, denn ich vertraue auf Gottes große Gnade, hätte mich dein klagender Brief vor langer Zeit nicht wenig bestürzt, sicherlich weit mehr als alle anderen schlimmen Dinge, die ich über mich hörte.“

Gemälde vom Treffen Thomas Morus’ mit seiner Tochter. Foto: Gemeinfrei

Er entschied sich dafür, an dem festzuhalten, was er für gerecht hielt und was seine Seele vor der „ewigen Verdammnis“ bewahrt hätte, selbst gegen Margarets Willen. Obwohl er den Bitten seiner Tochter nicht nachgab, ließ seine väterliche Liebe nie nach.

Thomas Morus sandte oft freundliche und tröstende Grüße an alle seine Verwandten, betete für ihre Gesundheit und ermutigte sie, durch ihre Trauer stärker zu werden. Eines der letzten Dinge, die er jemals schrieb, war eine kurze Notiz an Margaret, in der er sich an ihre letzte Begegnung erinnerte.

„Ich habe deine Art mir gegenüber nie mehr gemocht als bei deinem letzten Kuss, denn ich liebe es, wenn mütterliche Liebe und liebevolle Nächstenliebe keine Zeit haben, auf weltliche Höflichkeit zu achten. Lebewohl, mein liebes Kind, und bete für mich, und ich werde für dich und alle deine Freunde beten, damit wir uns fröhlich im Himmel wiedersehen.“

[etd-related posts=“5237167,5241999″]

Thomas Morus war Gottes treuer Diener

Am 1. Juli 1535 wurde Morus wegen Hochverrats vor Gericht gebracht. Der Prozess verlief schnell. Bereits am 6. Juli 1535 wurde er enthauptet – nicht, ohne zuvor seine berühmtesten Worte gesprochen zu haben:

„Ich sterbe als guter Diener des Königs und vor allem als Diener Gottes.“

Abgesehen von Morus’ Überzeugungen hat sein Beispiel universellen Wert. Als der Tod näher rückte, verlor er nie seine Ruhe. Er fand Kraft und Trost in seinem Glauben, den er erst nach reiflicher Überlegung angenommen hatte.

Das Buntglasfenster aus der Kirche St. Lawrence Jewry in London zeigt Thomas Morus. Foto: sedmak/iStock

Sein Glaube an ein Gesetz, das über der Politik stand, half ihm, die Angst zu überwinden, und der Briefwechsel mit seinen Liebsten bewahrte ihm selbst in dunklen Zeiten seine Menschlichkeit.

Morus hätte den Forderungen des Königs nachgeben und so vielleicht viele weitere Tage leben können. Stattdessen entschied er sich für moralische Integrität, die ihm viel mehr bedeutete als das bloße Überleben.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Letters From a Prison Cell“. (redaktionelle Bearbeitung kms)

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion