Hohes Risiko für Stromversorgung: Daran scheitert die Energiewende

In Kürze:

- Schwankungen der Netzfrequenz durch volatile Einspeisung der Erneuerbaren gefährden die Versorgungssicherheit im Rahmen der Energiewende.

- Anzahl und Kosten für regulierende Netzeingriffe haben sich in den vergangenen Jahren vervielfacht.

- Solaranlagen kosten pro Kilowatt installierter Leistung weniger als Windkraft. Ihre deutlich geringere Auslastung macht diesen Vorteil zunichte.

- Windräder standen 2024 rechnerisch rund 75 Prozent still. Solaranlagen liefern 90 Prozent des Jahres keinen Strom.

- Deutschlands Energiepolitik hat CO₂-arme Stromerzeuger abgeschaltet und muss nun neue, CO₂-erzeugende Kraftwerke errichten.

Die Stromerzeugung aus Windkraft und Sonne unterliegt starken Schwankungen, nicht nur im Jahresverlauf, sondern auch von Tag zu Tag und mitunter von Minute zu Minute, etwa, wenn sich eine Wolke über die Photovoltaikanlage schiebt. Das führt im Stromnetz zu unvorhersehbaren Schwankungen, die von Überlast bis Stillstand reichen können. Beides gefährdet die Stabilität des Stromnetzes.

[etd-related posts=“3969160,4934955″]

Waren im Jahr 2000 lediglich sechs Eingriffe, sogenannte Redispatch-Maßnahmen, vonseiten der Netzbetreiber notwendig, um Schwankungen im Netz gegenzusteuern, hat sich deren Anzahl in den vergangenen Jahrzehnten vervielfacht. Im Jahr 2014 waren es 3.456 Eingriffe, 2021 bereits 8.635 registrierte Maßnahmen. Im Jahr 2024 erfolgten über 17.300 Maßnahmen zur Stabilisierung des deutschen Stromnetzes. Bis Ende August 2025 verzeichnet das Portal netztransparenz.de bezüglich der vier großen Übertragungsnetzbetreiber wiederum knapp 12.000 Eingriffe.

Parallel dazu entwickelten sich auch die Kosten der jährlichen Redispatch-Maßnahmen. Für das vergangene Jahr geht man von 3,5 Milliarden Euro aus, rund 400 Millionen Euro mehr als im Jahr 2023. Damit setzt sich die Entwicklung fort. Zwischen 2013 und 2023 sind die Kosten um das über 25-Fache gestiegen.

Ebenfalls stark zugenommen hat das Volumen der Maßnahmen, sowohl hinsichtlich Leistung als auch Energie. Die höchste geregelte Leistung bei einem einzelnen Redispatch im Jahr 2024 betrug 1,5 Gigawatt (GW). Die Summe der Regelenergie lag im selben Jahr – je nach Quelle – bei 12,4 Terawattstunden (TWh) (Übertragungsnetzbetreiber) bis 30,3 TWh (Bundesnetzagentur). Das entspricht etwa 5 Prozent der deutschen Jahresstromerzeugung.

Probleme mit zu viel und zu wenig Strom

All diesen Maßnahmen zum Trotz ist festzuhalten, dass Deutschland seit dem Atomausstieg im April 2023 zum Nettostromimporteur geworden ist. Der kräftige Zubau der Erneuerbaren genügt also nicht, um den eigenen Strombedarf zu decken. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz von 2023 geht ferner davon aus, dass der deutsche Strombedarf von derzeit rund 500 TWh auf 750 TWh im Jahr 2030 ansteigen wird. Der Netzentwicklungsplan für 2025 sieht seinerseits bis zum Jahr 2037 einen weiteren Anstieg des Stromverbrauchs bis auf 1.000 TWh vor.

Demnach ist bis Mitte der 2030er-Jahre ein Anstieg des Strombedarfs um etwa 500 TWh auf 1.000 TWh sehr wahrscheinlich und rechnerisch ein Zubau von über 200 Gigawatt (GW) Leistung, nur für Wind- und Photovoltaik-Strom, erforderlich. Verschiedene Akteure prognostizieren trotz Ausbaus eine Stromlücke von 30 GW. Andere sprechen von bis zu 65 GW, die fehlen.

[etd-related posts=“4845855,4652264″]

Einerseits können Windkraft und Photovoltaik, die beiden wichtigsten Stromerzeuger der Energiewende, bei Dunkelflauten völlig ausfallen. In diesem Fall müssen andere Kraftwerke aus dem Aus- oder Inland die Stromversorgung übernehmen. Zukünftig sollen noch zu bauende Gaskraftwerke für diesen Fall in Bereitschaft gehalten werden und kurzfristig einspringen.

Andererseits kann insbesondere Photovoltaik an Sommertagen sowie an Wochenenden und Feiertagen mit niedrigem Strombedarf zu viel Strom erzeugen. Dieser muss dann wiederum ins In- oder Ausland abgeleitet werden. Ist das wie im April 2025 in Spanien nicht möglich, entstehen im Stromnetz hohe Frequenzschwankungen und das Stromnetz kann zusammenbrechen. Die Folge ist der Ausfall aller elektrisch betriebenen Maschinen, Geräte, Pumpen, Kühlsysteme und Transportmittel sowie der Lebensmittel-Wasserversorgung oder -Abwasserentsorgung.

Umgangssprachlich ist dann von einem Blackout die Rede.

Aus den genannten Entwicklungen und Risiken lassen sich mehrere Gründe für das Scheitern von Windenergie und Photovoltaik ableiten. Darunter fallen:

- Ungleichmäßige Energieversorgung

- Frequenzschwankungen im Stromnetz

- Stromausfall durch Dunkelflauten, Überproduktion durch Hellbrisen

- Risiko von Blackout

- Keine Grundlastkapazität und Momentanreserven

- erforderliche Schattenkraftwerke für Ausfallzeiten

Außerdem zeigt sich für die politisch bevorzugten Formen der Energieerzeugung:

- Niedrige Volllaststunden, geringer Wirkungsgrad

- Hoher Flächenverbrauch

- Hohe Investitionskosten

- Hoher Subventionsbedarf

[etd-related posts=“5002887,4645085″]

Stromerzeugung und Strombedarf

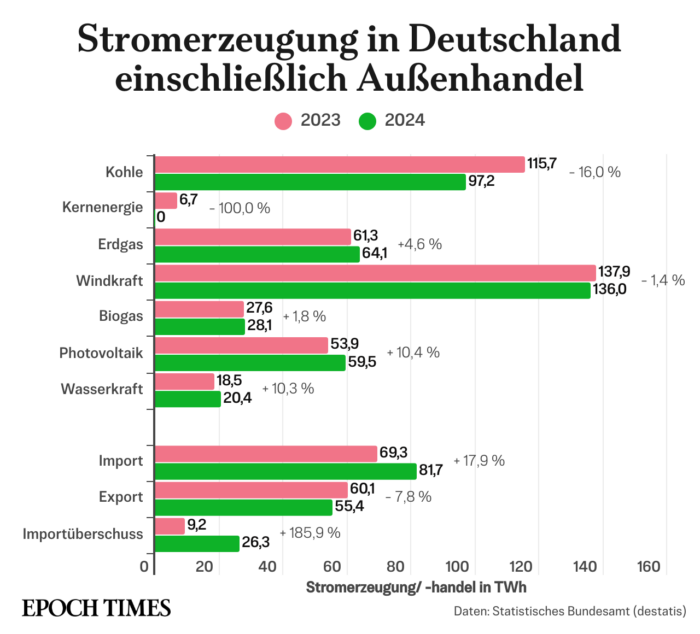

Photovoltaik und Windstrom stellten im vergangenen Jahr 45,3 Prozent der Stromerzeugung bereit. Da die inländische Stromerzeugung den Strombedarf nicht decken konnte, entspricht der eingespeiste Wind- und Solarstrom zugleich nur rund 38 Prozent des verbrauchten Stroms. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes trugen Windräder im Jahr 2024 insgesamt 136 TWh und somit 31,5 Prozent zur Stromerzeugung bei. Photovoltaikanlagen lieferten 59,5 TWh respektive 13,8 Prozent.

Dass beide Energieträger im Vergleich zum Vorjahr ihren Anteil ausbauen konnten – obwohl Windräder weniger Strom lieferten –, liegt an der insgesamt gesunkenen innerdeutschen Stromerzeugung. Parallel zu diesem Rückgang stiegen die Stromimporte auf nahezu das Dreifache.

Stromerzeugung und -außenhandel in Deutschland in den Jahren 2023 und 2024. Foto: ts/Epoch Times. Daten: Statistisches Bundesamt (destatis)

Viel Geld für wenig Volllast

Im Jahr 2024 standen in Deutschland 28.770 Windkraftanlagen an Land mit einer installierten Leistung von rund 64 GW. 1.640 Windräder auf See verfügten über weitere 9 GW. Im Jahresverlauf erreichten diese rund 2.100 Volllaststunden, sodass die Auslastung aller Anlagen im Schnitt bei etwa 24 Prozent lag.

[etd-related posts=“5205036,5214657″]

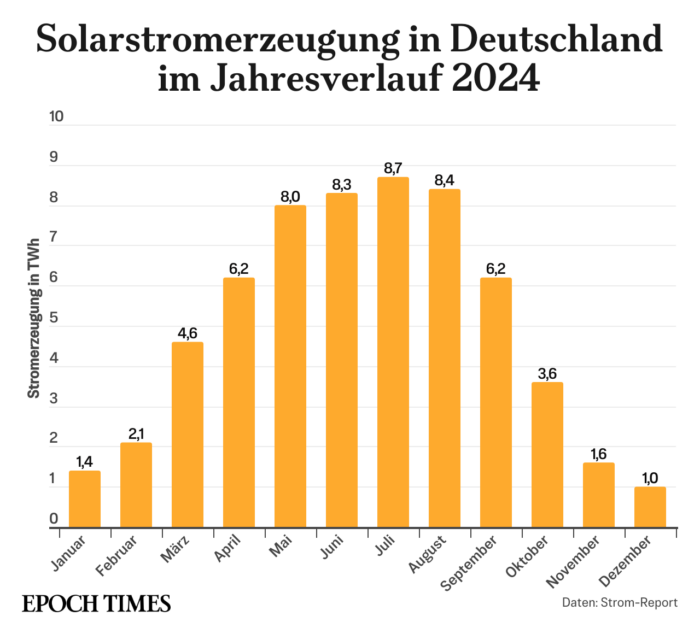

Eine höhere Nennleistung erreichten die rund 4,7 Millionen deutschen Photovoltaikanlagen. Die Nennleistung von rund 100 GW erreichten diese rechnerisch jedoch nur 800 Stunden im Jahr, was einer Auslastung von unter zehn Prozent entspricht. Nächtliche Dunkelheit, kurze Tage im Winterhalbjahr sowie die Umwandlung der Sonnenstrahlung in der Solarzelle führten zu einer eingeschränkten Nutzungszeit von Photovoltaik.

Monatlich eingespeister Solarstrom (ohne Eigenverbrauch). Foto: ts/Epoch Times, Daten: Strom-Report

Die Kosten einer Windkraftanlage mit einer Leistung von 4 bis 5 MW betragen aktuell zwischen 1.000 Euro und 1.400 Euro pro Kilowatt installierter Leistung (€/kW) oder rund 4 bis 8 Millionen Euro pro Windrad. Zusätzlich sind ein bis zwei Millionen Euro für Fundament, Transport und Installation erforderlich.

Die Investitionskosten einer Freiflächenphotovoltaikanlage von 1 GW liegen über 500 Millionen Euro oder rund 500 €/kW. Während die exakten Kosten von der installierten Nennleistung und der Größe der Fläche abhängen, macht dies Solarenergie zunächst günstiger als Windkraft. Unter Berücksichtigung der rund 2,5-mal niedrigeren Auslastung verschwindet der Kostenvorteil jedoch vollständig.

Angesichts der spezifischen Investitionen ist davon auszugehen, dass beide Energieformen bis einschließlich 2024 einen zwei- bis dreistelligen Milliardenbetrag gekostet haben.

Eine Schwäche der CO₂-Klimapolitik

Deutschland will als einziges Industrieland ohne fossile Rohstoffe und Atomenergie den – voraussichtlich – stark ansteigenden Strombedarf nur mit Erneuerbaren Energien decken. Das Ziel Klimaneutralität in Form des Gleichgewichts von CO₂-Abgabe und CO₂-Aufnahme soll mit erneuerbaren Energien in wenigen Jahrzehnten erreicht werden. Diese Zielsetzung hat unsere Wirtschaft bisher sehr belastet und die Konkurrenzfähigkeit bereits beeinträchtigt.

Weltweit hat der aktuelle Anteil deutscher CO₂-Emissionen in Höhe von 1,5 Prozent kaum eine Bedeutung und die CO₂-Emissionen steigen weiter, weil die meisten Länder die Kosten zum Erreichen von „Klimaneutralität“ nicht aufbringen können oder nicht wollen. Die USA sind ein Beispiel für den Ausstieg aus der Klimapolitik.

[etd-related posts=“3562104,5073379″]

Das „Wallstreet Journal“ wies in diesem Zusammenhang auf Investitionen von Hunderten Milliarden US-Dollar für den Ausbau der Energiewende hin, die zu einer geringeren Stromerzeugung führte. Auch die US-Regierung beurteilt die deutsche Energiewende negativ. US-Energieminister Wright wies besonders auf die riesigen Ausgaben und den hohen Flächenverbrauch hin. Die installierte Leistung von Photovoltaik und Windenergie habe sich mehr als verdoppelt, aber die Stromproduktion sei um 20 Prozent gesunken. Ähnliche Werte lassen sich für Deutschland ermitteln.

Um den steigenden Strombedarf ohne Kohle- und Kernkraftwerke auch dann decken zu können, setzt die deutsche Regierung auf Gaskraftwerke. Auf der Klimaschutzkonferenz „Austrian World Summit“ 2024 wurde diese notwendige Sicherung thematisiert, die bei unzureichender Erzeugung oder Ausfall von Wind und Sonne als Reserve einspringt, um die Stromversorgung aufrechtzuerhalten. Dabei erscheint es paradox, CO₂ zu erzeugen und gleichzeitig CO₂ reduzieren zu wollen, zumal jene Kraftwerke mit den niedrigsten CO₂-Emissionen im April 2023 durch die Politik abgeschaltet wurden.

[etd-related posts=“5205520,5224961″]

Fazit: Energiewende, aber anders

Es ist zu befürchten, dass nicht nur die Klimaneutralität unrealistisch und nicht finanzierbar ist. Gleiches zeichnet sich für die Energiewende ab.

Die Konsequenz: Die Strategie der Energiewende muss aufgegeben werden, weil keine ausreichende und sichere Stromversorgung möglich und die Finanzierbarkeit nicht gesichert ist sowie Gesellschaft und Wirtschaft geschädigt werden.

[etd-related posts=“5212279,5030737″]

Die erforderlichen Energien von Windkraft und Photovoltaik gefährden durch große Schwankungen und Unterbrechungen die Stromversorgung. Die trotz tausender Maßnahmen zur Stabilisierung auftretenden Schwankungen der Netzfrequenz können zu einem Zusammenbruch des Stromnetzes und einem Blackout führen, der auch Lebensmittelversorgung, öffentliche Verkehrsmittel, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung gefährdet.

Neue Technologien, Datenspeicher, Künstliche Intelligenz und E-Mobilität benötigen immer mehr Strom. Mit der Energiewende kann der zukünftige Strombedarf nicht gedeckt werden. Nur durch den Ausbau der „Sonnen-Energie“, den Bau moderner und sicherer Kernkraftwerke, einschließlich sogenannter Small Modular Reactor, sowie die Entwicklung der Kernfusion kann der Strombedarf in Zukunft gedeckt werden.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion